加快推進五個新城規劃建設!一圖詳解《實施意見》

和

十一屆市委十次全會明確提出了“中心輻射、兩翼齊飛、新城發力🏇🏻、南北轉型”的市域空間發展新格局ℹ️。這當中💆♂️,五個新城是重要著力點和發力點。推進五個新城建設🦛,是上海服務構建新發展格局的必由之路🙍🏻,是更好服務長三角一體化發展國家戰略的重要舉措,是上海面向未來的重大戰略選擇。

為落實好“新城發力”的重大決策部署,市政府成立了由龔正市長任組長的市新城規劃建設推進協調領導小組🫚,明確了推進新城規劃建設的“1+6+5”總體政策框架👩🏼🔧,“1”即由市規劃資源局😶🤦🏼♀️、市發展改革委牽頭製定《實施意見》;“6”即由市級相關部門圍繞政策、綜合交通◽️🪨、產業發展🦶🏿、空間品質、公共服務🚴🏿⛈、環境品質和新基建等方面製定六個重點領域專項工作文件;“5”即由各新城所在區政府、管委會牽頭製定五個新城《“十四五”規劃建設行動方案》➖。

2月23日,市政府正式印發了《實施意見》💆🏼,作為面上指導推進新城規劃建設的核心文件,《實施意見》明確了“十四五”加快推進新城規劃建設工作的總體要求、實施策略和實施保障👩🏻🦼➡️。

一☮️、新城規劃建設的總體要求

指導思想上,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導🕥,全面貫徹黨的十九大和歷次中央全會精神🧑🏽🚀,以“上海2035”總體規劃為引領🪯,按照獨立的綜合性節點城市定位🎲,將新城建設成為引領高品質生活的未來之城,全市經濟發展的重要增長極👩🏽🚀,推進人民城市建設的創新實踐區、城市數字化轉型的示範區和上海服務輻射長三角的戰略支撐點🚶➡️。

基本原則上,堅持高點定位🧑🏽🌾,按照“最現代”“最生態”“最便利”“最具活力”“最具特色”的總體導向🎱,落實產城融合、功能完備、職住平衡🧑🏿⚖️、生態宜居、交通便利、治理高效的工作要求,堅持以人民為中心🍼🏍,堅持改革創新、增強系統觀念⌨️,堅持因地製宜、形成“以區為主、市區聯動”的工作合力。

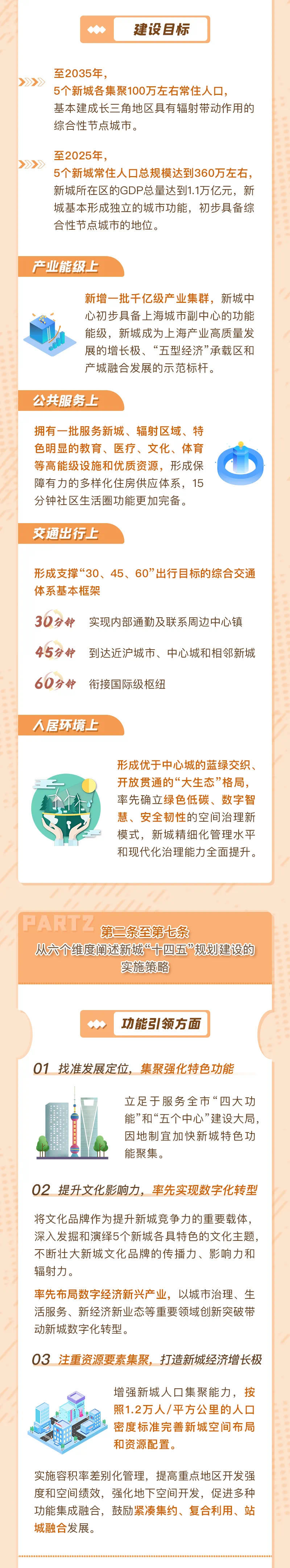

建設目標上🛎,至2025年,5個新城常住人口總規模達到360萬左右🤚🏻,新城所在區GDP總量達到1.1萬億,新城基本形成獨立的城市功能,初步具備綜合性節點城市的地位🥹。具體表現為四個方面🍤↙️:

產業能級上🤵🏿,新增一批千億級產業集群,新城中心初步具備上海城市副中心的功能能級,新城成為上海產業高質量發展的增長極🧑🏿🎤、“五型經濟”的重要承載區和產城融合發展的示範標桿。

公共服務上,擁有一批服務新城、輻射區域、特色明顯的高能級公共服務設施和優質資源👦🏽,形成保障有力的多樣化住房供應體系🙋🏿♀️, 15 分鐘社區生活圈功能更加完備🧑🏽💼🛝。

交通出行上🤛🏽🫅🏼,形成支撐“30、45🛀🏿🏕、60”出行目標的綜合交通體系基本框架,即30分鐘實現內部通勤及聯系周邊中心鎮👦🏼🤶,45分鐘到達近滬城市、中心城和相鄰新城🙎♀️,60分鐘銜接國際級樞紐。

環境品質上🤹🏿♂️😨,形成優於中心城的藍綠交織⏸、開放貫通的“大生態”格局,精細化管理水平和現代化治理能力全面提升。

至2035年👱🏼♂️,5個新城各集聚100萬左右常住人口,基本建設成為長三角地區具有輻射帶動作用的綜合性節點城市。

二🏣、新城規劃建設的實施策路

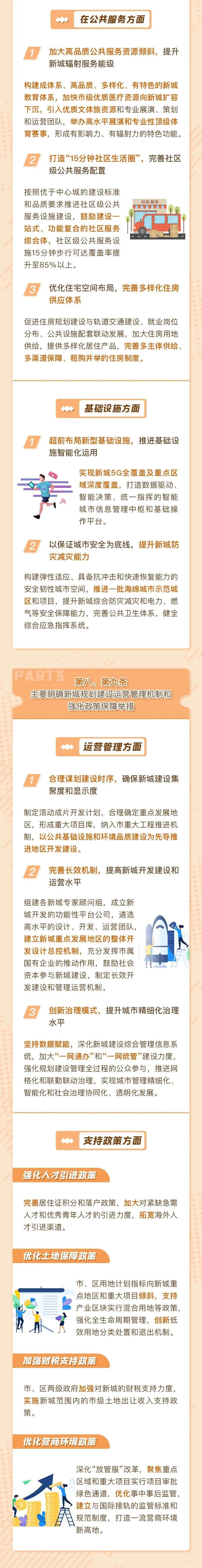

落實國家戰略部署🌑,立足於服務全市“四大功能”和“五個中心”建設大局,充分挖掘五個新城的資源稟賦🧗🏻♂️,找準各自的發展定位🧃,因地製宜加快特色功能聚集。在明確特色功能定位的基礎上🍦,聚焦產業🧑🏽🦱、交通🧛🏽♀️、公共服務🧑🦯➡️、環境品質等關鍵領域集中發力、綜合賦能🧑🏻🦳,全面落實獨立的綜合性節點城市新定位🧑🏻🤝🧑🏻、新要求,體現新城之“新”。

第一𓀝🫲🏽,強化產業支撐,打造全市經濟發展的重要增長極📎。

一是夯實製造業發展基礎,打造“一城一名園”。聚焦產業鏈價值鏈關鍵環節⛪️🤰,以特色品牌園區為關鍵抓手,加快引進功能型機構、高能級項目、重大平臺和龍頭型企業👩🏽🦳🥉,打造相關產業的區域控製中心。劃定產業基地內的工業用地控製線7️⃣,確保先進製造業和戰略性新興產業發展空間🥴。加強產學研協同創新和科技成果轉化🫷🧙🏽♀️。

二是加快現代服務業發展🐞,打造“一城一中心”。強化服務輻射功能,吸引先進製造業的企業總部、研發中心⟹、運營平臺在新城集聚🌜,促進健康產業、體育產業、文化產業在新城形成特色功能🤜🏽,加快推動高能級生產性服務業和高品質生活性服務業發展,按照上海城市副中心的功能能級打造新城中心,建設一批高品質的商務商業集聚區。

三是順應新技術革命⬅️➔,率先實現數字化轉型🈹。推進製造業和服務業融合滲透,率先在新城布局數字經濟新興產業,率先打造一批具有引領性的數字化應用場景,帶動新城整體數字化轉型。

第二🤼,完善綜合交通系統,形成鏈接輻射長三角的戰略支點。

一方面,打造“一城一樞紐”,建設便捷高效的對外交通系統。優先推進新城綜合交通樞紐以及與周邊城市的快速交通通道建設,依托國鐵幹線和城際鐵路加強與長三角城市聯系🤽,加快實施市域線(城際線),強化與近滬樞紐節點的便捷連接,優化內河航運功能📉,建立綠色安全的對外貨物集疏運體系。

另一方面👆🏽,堅持綠色集約💁🏻🚟,打造系統完善的內部綜合交通體系。加快完善以軌道交通(含局域線)為主的公共交通體系🙌🏻,加大主次幹路規劃實施力度🧑🏻🎄,構建有特色👩🎨、高品質的靜態交通系統和慢行系統,倡導綠色出行💂🏻♂️。

第三,提高公共服務能級和水平,吸引各類人才在新城匯聚。

一是加大高品質公共服務資源傾斜🦫,提升新城輻射服務能級。構建成體系🚌🔱、高品質、多樣化🐪、有特色的新城教育體系🫖👩🚀,加快市級優質醫療資源向新城擴容下沉👨👨👦👦,引入優質文化、體育、旅遊資源和專業展演、策劃和運營團隊#️⃣,舉辦高水平展演和專業性頂級體育賽事,形成有影響力、有輻射力的特色功能。

二是打造“15分鐘社區生活圈”,完善社區級公共服務配置。按照優於中心城的建設標準和品質要求推進社區級公共服務設施建設,15分鐘步行可達覆蓋率提升至85%以上。

三是優化住宅空間布局🟢,完善多樣化住房供應體系。促進住房規劃建設與軌道交通建設、就業崗位分布💌、公共設施配套聯動發展,加大住房用地供給🧗🏿♂️,提供多樣化居住產品,完善多主體供給、多渠道保障🤱🏽、租購並舉的住房製度🤱🏿📲。

第四,強化人居環境和城市韌性❤️,提升新城空間品質。

一方面,創造優良的人居環境,打造“一城一意象”的城市名片。強化總體城市設計和重點地區城市設計🧔🏻♂️,加強空間品質的整體性、系統性、協同性,註重“第五立面”和建築頂部設計。堅持“大生態”格局,完善開放空間網絡,加強公園綠地和體育👬🏻、文化功能的結合🐧。全面倡導綠色低碳的生活方式和城市建設運營模式𓀉🎦。強化歷史風貌保護🤞🏼,推動老城區有機更新。

另一方面,建設智慧安全的基礎設施和保障體系。超前布局新基建🤳🏻,推進設施智能化。構建彈性適應🫎、具備抗沖擊和快速恢復能力的安全韌性城市空間,提升新城綜合防災減災和電力🐂、燃氣等安全保障能力👎。

三、新城規劃建設的實施保障

運營管理方面:

一是合理謀劃建設時序,確保新城建設集聚度和顯示度🚵。製定滾動成片開發計劃🌓,合理確定重點地區和重大項目,以公共基礎設施和環境品質建設為先導推進地區開發建設。

二是完善長效機製🛌🏿,提高新城開發建設和運營水平。組建專家顧問組, 成立新城開發的功能性平臺公司,遴選高水平設計💪🏼、開發、運營團隊🚎,建立重點發展地區的整體開發設計總控機製,充分發揮市屬國有企業的推動作用,鼓勵社會資本參與新城建設。

三是創新治理模式,提升城市精細化治理水平🔣。堅持數據賦能,加大“一網通辦”和“一網統管”建設力度,推進網格化和聯勤聯動治理,實現城市管理精細化、智能化和社會治理協同化、透明化發展👮♀️👩🏻🎨。

支持政策方面:

一是強化人才引進政策,完善居住證積分和落戶政策🪜,加大對緊缺急需人才和優秀青年人才的引進力度🦵🏼,拓寬海外人才引進渠道👨🦽➡️🧑🏼⚖️。

二是優化土地保障政策👨🍼,市🫲🏿、區用地計劃指標向新城重點地區和重大項目傾斜,支持產業區塊實行混合用地等政策🐉,強化全生命周期管理,創新低效用地分類處置和退出機製。

三是加強財稅支持政策🎉,市👵🏼、區兩級政府加強對新城的財稅支持力度🧑🦱🐢,實施新城範圍內的市級土地出讓收入支持政策。

四是優化營商環境政策,深化“放管服”改革,聚焦重點區域和重大項目實行項目審批綠色通道,優化事中事後監管,建立與國際接軌的監管標準和規範製度🧚🏿♀️,打造一流營商環境新高地。